Vom Schreiben und Zeichnen. Eine kleine Anthologie

Aus dem Prosawerk Else Lasker-Schülers zusammengestellt von Karl Jürgen Skrodzki

Aktualisiert: 28. Dezember 2022

Aus: Else Lasker-Schüler. Schrift : Bild : Schrift. Hg. vom Verein August Macke Haus e. V. mit Beiträgen von Margarethe Jochimsen, Ricarda Dick, Rainer Stamm, Ulrike Marquardt, Sigrid Bauschinger, Andrea Suppmann, Roswitha Klaiber, Markus Hallensleben, Itta Shedletzky, Karl Jürgen Skrodzki. Buch und Ausstellung Ricarda Dick unter Mitarbeit von Volker Kahmen und Norbert Oellers (Nr. 35 Schriftenreihe Verein August Macke Haus Bonn). Bonn 2000. S. 187–212 [*]

* * *

»Es dauert höchstens zwanzig Minuten, Peter!«

Er nickte lächelnd – aber er vergaß auch sofort wieder, daß er den Kopf nicht hin- und zurückbiegen durfte, von der Zeitung auf und nieder, und so kam’s, daß ich entweder das rechte oder das linke Auge nicht an seinem Platz oder die Nase zu lang im Verhältnis zur Stirn zeichnete. Und manchmal nahm er noch seinen Bleistift und beschrieb andächtig den weißen Rand des Zeitungsblattes.

»Du kannst gleich weiterzeichnen, schrecklicher Tyrann Du!« sagte er und las mühsam entziffernd sein eigenes Schreiben.

Aus: Peter Hille. – Berliner Tageblatt vom 27. Juli 1903 (Jg. 32, Nr. 375 [Montags-Ausgabe]), Beiblatt: Der Zeitgeist Nr. 30.

* * *

Leise las Petrus die hebräischen Gesänge der Bibel: »Wundervoll ist die Gestalt dieser alten Sprache, wie Harfen stehen die Schriftzeichen und etliche sind gebogen aus feinen Saiten.«

Aus: Das Peter Hille-Buch (1906).

* * *

Und wenn Du wieder hier in der Heimat bist, Senna Pascha, so wirst Du auf der Stirne der grossen Pyramide in Hieroglyphen meinen Namen lesen.

Aus: Die Nächte Tino von Bagdads (1907).

* * *

Aber des Schwarzen Verdächtigungen entfachten sein Herz grimmig, bis seine Seele aufging unter Morgenleuchten und sich füllte mit Gold. Und er dachte, ich kann meine goldenen Gedanken nur prägen in Sternen und Zeichen in die Säule, die das Dach meines Vaterhauses trägt. Aber das schlaue Brüderpaar schimpfte ihn einen Heimlichen, der sich vergriff an ihr Eigentum und vertrieben wurde er aus Vater Methusalems reichem Garten. Und da die Säule, die das Dach seines Vaterhauses trug, der Tempel seiner Kunst war, begann er seine Brüder zu hassen und er konnte nicht den Tag erwarten, bis einer den andern erschlug, wie Kain den Abel.

Aus: Die Nächte Tino von Bagdads (1907).

* * *

Im Zimmer meiner Mutter hängt an der Wand ein Brief unter Glas im goldenen Rahmen. Oft stand ich als Kind vor den feinen pietätvollen Buchstaben wie vor Hieroglyphen und dachte mir ein Gesicht dazu, eine Hand, die diesen wertvollen Brief wohl geschrieben haben könnte.

Aus: Karl Kraus. – Der Sturm vom 19. Mai 1910 (Jg. 1, Nr. 12. S. 90).

* * *

Handschrift

Für den Künstler der Handschrift

ist der Inhalt seines Schreibens

nur ein Vorwand, wie für den Maler

das Motiv seines Bildes.

Ich habe beobachtet, daß Kinder und Große so recht in Gedanken versunken, mit der Feder, mit dem Bleistift an zu kritzeln fingen, dann ganz unbewußt bemüht waren, schöne oder verschnörkelte Buchstaben und Worte zu schreiben; sich dann später selbst über die Bedeutung des Geschriebenen wunderten. Auf einmal steht auf dem weißen Rand der Zeitung ein Name im Arabeskenschmuck oder blumenverziert. Dort ist ein Zeitwort auf dem Kopf gestellt, ich meine ein xbeliebiges Wort in Spiegelschrift geschrieben. Ich habe dasselbe fesselnde Gefühl beim Ansehn einer interessanten Handschrift wie bei einer guten Federzeichnung oder einem Gemälde. Und doch möchte ich darum die Handschrift nicht mit der Malzeichenkunst in einen Farbentopf oder in ein Tintenfaß werfen. Aber der, welcher sich verzweifelt nach einem Talent sehnt, möge es zunächst in seiner Handschrift suchen. Oft hat schon der Lehrer sie im Keim erstickt. Den meisten bleibt die Schrift nichts wie Inhalt – die Nachricht erfreut ihn, ärgert ihn, namentlich wenn sie noch dazu undeutlich geschrieben ist. Warum hörte ich nie jemand sagen: Erklären Sie mir diese oder jene Handschrift. Ich meine nicht des sprachlichen Verständnisses wegen, auch nicht aus graphologischem Grunde; rein künstlerisch! Wie ja so oft die Frage aufgeworfen wird vor einem Bildnis. Es hat noch nie jemand von einer Handschrift den alltäglichen Ausruf getan: »Die ist mir zu hoch!« Und doch gibt es gerade Meister dieser Schulmeisterkunst. Diejenigen sinds, die sich im Klassenzimmer Strafe holten ihrer Klaue wegen. Es geht ihnen wie dem Genie, welches die Kunstschule ausspie. Handschrift ist erblich wie jedes Talent. – Für mich kommt kaum der Inhalt eines Briefes in Betracht; ich kann mich für den Schreiber nur seiner Buchstaben wegen interessieren. Und es geschah schon, daß ich ganz entzückt einen unverschämten Brief beantwortete und umgekehrt. Die Schrift ist ein Bild für sich und hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Jeder lernt schreiben, eine Menge Menschen haben es in ihrer Handschrift zur Kunst gebracht. Und darum auch gibt es in keiner Kunst so viele Epigonen, wie in der Kunst der Buchstaben. Für diese Nachahmer ist jeder Buchstabe ein Gestell, dem sie einen Mantel umhängen, den ein anderer gewebt hat, sie verstehn eben ihre Blöße zu bemänteln. Die ursprünglichen Epigonen sind reichgewordene Frauen, die sich bemühen ihre so oft charakteristische Ladenmädchenschrift zentimeterhoch heraufzuschrauben direkt zu hochmütigen Gänsehälsen. Der Mann möchte Bedeutung in seine Schrift legen und ahmt der Hand des ihm Geistigüberlegenen nach. Ungemein sympathisch berührt mich die sogenannte Tatze, die Schrift der Knaben wenn sie den Aufsatz ins Diarium schreiben. Hier diese Zeilen hat ein Mädchen vorsichtig und sanft geschrieben. Manchmal lachen auch Briefe oder sind erbittert, die Schrift riecht fast nach Galle. Meines Freundes Brief blinzelt, eine Faunlandschaft. Dein Onkel schreibt eine kleine, rundliche, gleichmäßige Handschrift wie Taler. Geizhals ist er, aber kein Handschriftkünstler wie mein Freund der Faun. Interessant sind die spitzauslaufenden Buchstaben auf dieser Seite, jedes Wort ein Wolfsgebiß. Und doch kein Tiergemälde. Interessant wirkte auf mich die Korrespondenz, die ich erbrach zugunsten der Kunst, zwischen Karl Kraus und Herwarth Walden. Alte und neue Meisterstücke. Ich sprach schon einmal in meinem Essay über die Pietät in Karl Kraus Buchstaben. Seine Handschrift ist ein Dürergemälde. Meine Handschrift hat als Hintergrund den Stern des Orients. Oft sagten mir Theologen, ich schreibe deutsch wie hebräisch oder arabisch. Ich denke an der späten Aegypter Fetischkultur; ihnen ging aus dem Buchstaben schon die Blüte auf. Der Zwischenduft der Handschrift mit Zeichenmalkunst verbindet. Mir fallen noch die Schriften der Chinesen und Japaner ein. »Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon« – die plötzliche Geisterschrift an der Wand entsetzte die berauschten Gäste nicht des Inhalts wegen, das furchtbare Schriftbild war es. Sie erblickten den Inhalt des Fluches. Darum ist auch das Verständnis zur Kunst ein Seltenes und Erhabenes – es liegt uns im Gesicht und geht uns vom Gesicht aus. – Die Kaufmannshandschrift – ich möchte noch vorher fragen, hat schon einer der Leser einmal ein Lebenszeichen vom Dichter Peter Baum bekommen? Nämlich gerade bringt mir der Postbote so ein Sommerbildchen, Buchstaben: Mückenschwarm, der vergnügt in der Sonne tanzt. Seine Karte blendet. Ich bin bei der Kaufmannshandschrift – phantasielos, nüchtern, sie liegt bewegungslos auf dem Papier. Kühle Tatsache. Der kaufmännische Reisende dreht seinen Buchstaben eitel den Schnurrbart. Stutzig machen mich Briefe, die vom Geschäftsmann geschrieben sind und von der Buchführung doppelt abweichen. In dem Schreiber steckt sicherlich das Handschrifttalent. Es gibt auch Launen der Schrift. Kinder, die erst morgen dem Christkind schreiben wollen, da sie heute nicht schön schreiben können. Meiner Mutter Briefe waren schwermütige Cypressenwälder, meines Vaters Schrift reizte zum Lachen, humoristische Zeichnungen aus dem Struwelpeter. Kohlrabenpechschwarze Mohren oder der böse Nicolas steckt die Jungens ins Tintenfaß. Gelungene, amüsante Ueberschwemmungen von Tinte waren die Briefe meines Vaters. – Es gibt auch Schriftinspirationen, viele Menschen berauschen sich an ihrer Schrift, und den Inhalt, den sie aufschreiben, ist nur Vortäuschung. Ich schreibe oft, um mich durch meine Schrift zu erinnern, mein Vater um sich zu ergötzen. Meine Schwestern schreiben zweierlei: die älteste: Reisebilder, die andere: Kinderbilder. Der einzige Plastiker der Handschrift, den ich kannte, war St. Peter Hille, Petrus – er schrieb Rodins. Wie viel deutlicher gemalt ist das tiefsinnigste Bildnis, als die ausgeschriebene Handschrift (rein künstlerisch verstanden). Aber auch die kann dilettantisch sein, wenn sie ohne Tiefe und Geist und nur aus Ausübung entstanden ist. Manche sogenannte schöne Schrift allzudeutlich, Oelbilder nach Sichel. Lieber ist mir schon die Pfote von Aujuste. Ihr Brief und die Antwort vom Schatz, geben sich einen Schmatz. Derbe Genrebilder. Vielerlei gibts davon. Aehnlich wie die Köchin schreibt das Dienstmädchen, die Kellnerin, das kleine Mädchen, die kecke Hure. Aber loser geheftet, unordentlicher ihr Brief, ein leicht schaukelndes Gerippe. Weit eher ist die Demimonde eine Epigonin. Sie stiehlt lächelnd und liebkosend die Buchstaben der Originale oder versteht wie die Sprache auch die Schrift ihres in Fessel gelegten Herrn zu kopieren und belecken. – Habe ich schon gesagt, daß es auch Stilleben in der Handschrift gibt, zehnseitenlange Briefe, die schlafen, aber deren Inhalt voll Leben sprudeln; Handschriftkünstler, die schulakademisch erzogen und erwogen sind. – Manche Buchstaben gucken neugierig; gewissenhafte Schriften, wo die Buchstaben getrennt auseinanderstehen. Er war sehr niedergeschlagen, als er diesen Brief schrieb, seine Handschrift war dünn aufgelegt. Hochbeglückt, glänzen die Vokale – glückliche Handschrift. Ich habe ein kleines Laboratorium von Schreibkaninchen, die ich anrege, mir Briefe zu schreiben. Sie können sich also schon auf meine Erfahrung verlassen, lieber Sturmleser; es tut mir unendlich leid, daß mein Manuskript dieses Aufsatzes nicht in Ihre Hände gelangt. Trotzdem es mit schwarzer Tinte geschrieben ist, wirkt es blau, tiefblau, liebesblau. Den wissenschaftlichen, langweiligen Inhalt müssen Sie schon in Kauf nehmen – seine Handschrift ist ein Liebesbildnis. Ich dachte nämlich, indem ich über »Handschrift« schrieb, an drei schöne Königssöhne. In Wirklichkeit schrieb ich drei Briefe; den ersten an Zeuxis, den griechischen Maler, der nun in Berlin wohnt. Er sei mein Ideal, aber ich ginge nicht an ihm zugrunde. Ich schrieb dem guten Prinzen von Afghanistan, daß er mein Typ sei und daß wir ineinander verwachsen wären. Ich schrieb Wilhelm von Kevlaar, daß er mein Symbol war, daß ich am Sterben läge, denn ich hätte an die große Treue geglaubt, an seine Treue zu mir, und er habe sie gebrochen.

Das Manuskript liegt dem interessierten Leser zur Verfügung in der Direktion.

Der Sturm vom 24. November 1910 (Jg. 1, Nr. 39. S. 309 f.).

* * *

Wieso weiss Richard Weiss von der Aufführung meines Schauspiels? Er schickte mir heute Rosen. Ich möchte ihn einmal sehen. In seiner Schrift dehnt er sich und geht wieder ein; in seiner Schrift stehen alle seine Gedichte gemalt, manche sind gebeugte Bäume, aber auch herrliche Kuppelbauten erheben sich an Ufern. Ja, seine Schrift hat Ufer und Flüsse, heilige Wellen, die nach Gebeten duften. Seine Schrift duftet.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [7.] Oktober 1911 (Jg. 2, Nr. 80. S. 637–639).

* * *

Aber destomehr hat die Versöhnungs-Depesche Max Fröhlich gefallen, verehrte Pelzvermummte. Er malt wie ich dichte. Ich liebe ihn dafür unaussprechlich, meine Liebe überträgt sich auch auf seine Frau, die ist Bildhauerin, das wißt Ihr doch? O, seine mannigfaltigen Buntheiten an den hellen Wänden! Wer denkt da an Linie; ebensowenig, wie man der Sonnenflecke Umrisse nachspürt. Alle die spielenden Farben wirft die strahlende Phantasie seiner Kunst.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [28.] Oktober 1911 (Jg. 2, Nr. 83. S. 662 f.).

* * *

Hört nur, Kokoschka wird steckbrieflich verfolgt in der neuen, freien Presse; er wirkte doch irnrner schon rührend, fing er von der Villa an zu simulieren, die er seinen Eltern schenken würde. Er aß sich nur irnrner objektiv satt aus dem Idealzweck. Tut mir wirklich leid! Wenn er mich auch nicht leiden mag. So bin ich ja gar nicht! Ein Modell, ein Holzhäuschen, soll er in der Nacht vom fünfzehnten auf den sechszehnten Oktober einfach gestohlen haben. Ich schneide Euch hier sein Bild aus, es ist dilettantisch gezeichnet und gerade seine charakteristischen Verbrecherzüge sind gemildert.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [4.] November 1911 (Jg. 2, Nr. 84. S. 671).

* * *

Heute war der Bischof bei mir; wir flüstern bei jedem Zusammensein leiser. Ich bin so empfindlich am Herzen, ich höre mit meinem Herzen und das sanfte Sprechen tut ihm wohl. Er saß an meinem Lager, (Du Herwarth, ich habe mir direkt ein Zelt eingerichtet mitten im Zimmer,) und spielte mit seinem Muschelbleistift; ich zeichnete mit dem Kohinoor den Mond auf, bis er schwebte – so:

Zwischen der weißen Nacht des Papiers ganz alleine ohne Sterne und ohne Erde. Wie grausam man zeichnen kann, aber ich bat den Bischof, mit seinem rauschenden Bleistift ein Meer unter den Mond zu setzen. So geht es mir aber auch mit Nasen, die ich hinsetze oder Mündern oder halben Gesichtern, ich muß sie vervollständigen, damit ihnen nicht ein Sinn fehlt und dabei versäumt man sich selbst so oft, und das Herz liebt so selten bis zu Ende.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [2.] Dezember 1911 (Jg. 2, Nr. 88. S. 702).

* * *

Liebe Reisende, ich habe mir in Hieroglyphen-Schrift ein für allemal eine Antwort drucken lassen auf die vielen Briefe, die ich empfange, auf jeden Brief ohne Ausnahme von wem er kommen mag.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [16.] Dezember 1911 (Jg. 2, Nr. 90. S. 718 f.).

* * *

Lieber Herwarth und liebes Kurtchen, daß eine Karte ironisch lächeln kann, hat mir Eure bewiesen, auch eine gewisse zuschauende Väterlichkeit geht von den abgeklärten, temperamentlosen Buchstaben aus, lauter Greisenhaare. Ihr habt sie wohl zusammen angefertigt? Abgeklärtheit muß kolossal schwer sein, mir wenigstens. Dein Handschriftsbild, Herwarth, ist doch sonst ein Symphoniekonzert oder eine Pantomime und Kurtchen präsentiert sein Selbstporträt, jeder Haarstrich seiner Zeilen ist er.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [23.] Dezember 1911 (Jg. 2, Nr. 91. S. 725 f.).

* * *

Ich habe Vertrauen zu meinen guten und bösen Handlungen. Ich kenne keine Sünde, mag sein, daß ich sie oft von außen her mit Süßigkeiten mir greife, ich hab noch nie etwas davon gemerkt. Lebe das Leben ja tableaumäßig, ich bin immer im Bilde. Manchmal werde ich unvorteilhaft hingehängt, oder es verschiebt sich etwas in meinem Milieu, auch bin ich nicht mit der Einrahmung zufrieden. Einrahmungen sind Einengungen, Unkunst, Grenzen, die sich kein Gott, aber ein Gottdilettant zieht. Die runden Rahmen haben noch etwas Kreisendes, aber die viereckigen, neumodischen, sind so ganz menschlich aus dem Kosmos getreten. Ich sehe also aus dem Bilde das Leben an; was nehm ich ernster von beiden? Beides. Ich sterbe am Leben und atme im Bilde wieder auf.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [13.] Januar 1912 (Jg. 2, Nr. 93. S. 743 f.).

* * *

Lieber Ludwig Ullmann. Es war Nacht, als Ihr Brief kam, ich hatte mich gerade aufgehängt, konnte nur morgens den Baum nicht wiederfinden. Ob das ein Glück für Ihr Flugblatt ist, kann ich nicht beurteilen. Denn ich bin noch sehr angegriffen von der Aufhängerei und von allem Drum und Dran. Machen Sie die gute Stimmung für mich, mir fehlt jede. Auch ist Berlin so langweilig, es ist weder interessant zu leben, noch zu sterben, was ich nun beides beurteilen kann. Ihre Karte war mir eine Labung, so frisch geschrieben; wie Quellwasser sind Ihre Buchstaben, nicht etwa verwässert.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [13.] Januar 1912 (Jg. 2, Nr. 93. S. 743 f.).

* * *

Herwarth, ich habe noch eine Zeichnung von S. Lublinski gefunden, wie ich ihn heimlich zeichnete über lauter Köpfe im Café hinweg, da wir uns vorher gehauen hatten. Er war ein Charakter. Die einzige Eigenschaft, die einen ganzen Charakter ausmachen kann, ist Mut. Also war er noch mehr wie ein Charakter, er war ein rostiges Gefüge.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [20.] Januar 1912 (Jg. 2, Nr. 94. S. 751 f.).

* * *

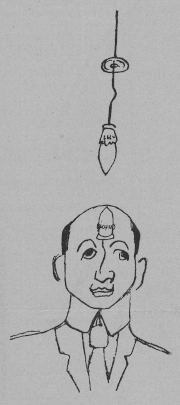

Lieber Herwarth, außerdem habe ich Direktor Cajus-Majus = Dr. Hiller in seinem Gnutheater am Vortragstisch auf der Bühne sitzend gezeichnet. Er spricht vom gescheckten Mondgnukalb – in seinem Hirne – elektrisch spiegelt sich die Birne.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [27.] Januar 1912 (Jg. 2, Nr. 95. S. 758–760).

* * *

Jungens, nun hab ich’s raus mit den Künsten: man muß zeichnen, wie man operiert. Ob man ein Stück Haut zuviel skalpiert oder einen Strich länger zieht, darauf kommt es ja gar nicht an!

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [27.] Januar 1912 (Jg. 2, Nr. 95. S. 758–760).

* * *

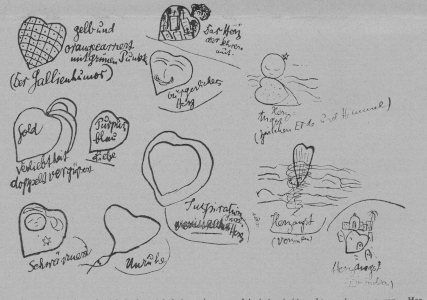

Ich erlebe alle Arten des Herzens nur den Bürger nicht. O, die Herzangst, wenn das Herz versinkt in einen Wassertrichter oder zwischen Erde und Himmel schwebt in den Zähnen des Mondes oder es einsinkt – o, der Augenblick, wenn meine Stadt Theben-Bagdad einsinkt. Sieh Dir die Bilder an, Herwarth, wie klar alle Dinge und Undinge des Herzens gezeichnet sind. Sollte man nicht an die Wirklichkeit glauben, ist die zu verwerfen? Ist dieser kleine Abschnitt der Herzstimmungen meiner medizinischen Dichtung wertlos?

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [17.] Februar 1912 (Jg. 2, Nr. 98. S. 782).

* * *

Lieber Herwarth, ich habe Richard Dehmel gezeichnet, ich habe ihn blutrot gezeichnet als orientalisches Stadtbild; nicht im Bratenrock, in dem er zu verkehren pflegt mit der Außenwelt, aber im altmodischen Stadtturban. Richard Dehmels Gedichte fließen wie Blut, jedes ein Aderlaß und eine Transfusion zugleich. Er ist der Großkalif aller Dichtung.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [24.] Februar 1912 (Jg. 2,Nr. 99. S. 788 f.).

* * *

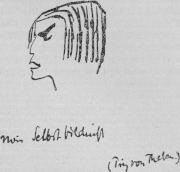

Als ich heute Morgen Deine Reisetasche vom Schrank holte, Herwarth, lag darin ein unveröffentlichter Brief von mir eingeklemmt, den ich Dir und Kurtchen einst nach Norwegen sandte – und mein Selbstbildnis in Seidenpapier gewickelt; das ist direkt ein Diebstahl an den Kunsthistorikern. Denn ich habe keine Zeichnung von mir gemacht, auch kein Gemälde, ich habe ein Geschöpf hingesetzt. Ich will Dir schnell die verlorenen Zeilen senden und mein Selbstbildnis von ungeheurem Wert. Es kostet höchstens fünf bis sechs Mark zu klichieren. Gehe zwei Abende nicht ins Café, bringe meinem Bildnis das Opfer.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [8.] Juni 1912 (Jg. 3, Nr. 113/114. S. 68).

* * *

Liebe Gesandte! Wenn Ihr wieder in Berlin seid, bin ich voraussichtlich in Theben zur Einweihung meines Reliefs in der Mauer. Aber ich bin nicht gespannt darauf, mich zu sehen, denn ich habe mich nie wiedererkannt weder in Plastik, noch in der Malerei, selbst nicht im Abguß. Ich suche in meinem Portrait das wechselnde Spiel von Tag und Nacht, den Schlaf und das Wachen. Stößt nicht mein Mund auf meinem Selbstbilde den Schlachtruf aus?! Eine egyptische Arabeske, ein Königshieroglyph meine Nase, wie Pfeile schnellen meine Haare und wuchtig trägt mein Hals seinen Kopf. So schenk ich mich den Leuten meiner Stadt. Oßmann und Tekofi Temanu meine schwarzen Diener werden mein Selbstbildnis auf einer Fahne durch die Straßen Thebens tragen. So feiert mich mein Volk, so feiere ich Mich.

Aus: Briefe nach Norwegen. – Der Sturm vom [8.] Juni 1912 (Jg. 3, Nr. 113/114. S. 68).

* * *

Meine Spelunke verwandelt sich zum türkischen Café, wenn er und ich zusammen Zigarretten rauchen und wir von den Wänden für unsere Häupter die beiden Fez herunterholen, die auf die Griffe meiner Dolche gestülpt sind.

Einer der Söhne des gefangenen Abdul Hamed, der begabteste jedenfalls, ist der Maler und zur Mokkastunde der Gast meiner Palastspelunke. Wir sprechen (in der Zeit der Abendhimmel alle seine goldenen Bilder aufs Dach stellt) von roten, blauen, grünen und lila Dingen. Ich rate Egon Adler: ›Sie müssen immer nur Ihr Selbstbildnis malen.‹

Er ist so ganz Eigen, ganz Sich, und sein Herz in einem Rahmen. Aber in seinem Herzen liegt sein jungverstorbener Bruder begraben, und innige Gestalt schafft des Malers Hand, wenn der Engel seiner Erinnerung aufersteht.

Zwischen den Farben liegt er dann plötzlich – Stern zwischen Zinnober und Marin auf der Palette für die großen Pinsel. Alle Bilder Egon Adlers sind Spiele, sind süß, haben großgeöffnete Augen, sind ganz in Gottes Vaterhand und rufen.

Aus: Egon Adler. – Pan vom 24. Januar 1913 (Jg. 3, Nr. 17. S. 412 f.).

* * *

Sei nicht bös, blauer Reiter, daß ich wieder sentimental werde, ich brauch mir ja jetzt nur Deine Karte ansehn mit dem Spielpferdchen; genau so eins, wie dieses steht noch auf dem Krimmskrammsboden oben in meinem Palast in Theben: Aus drolliger Spielfarbe, aus Herzkarminrot.

Aber ich habe nun auch eine Karte gezeichnet, Dich und Deine Mareia. Denk mal, Du bist ja selbst ein Pferd, ein braunes, mit langen Nüstern, ein edles Pferd mit stolzem, gelassenen Kopfnicken, und Deine Mareia ist eine goldgelbe Löwin.

Aus: Briefe und Bilder. – Die Aktion vom 6. September 1913 (Jg. 3, Nr. 36. Spalte 854–859).

* * *

Sieh nur, lieber, blauer Franz, ich hab unseren famosen Rechtsanwalt Caro gezeichnet. Den Ehescheidungsparagraphen trägt er auf der Wange und heitert uns mit seinem Maigesange. Er sitzt zwischen uns im Café und singt von der Liebe. Mit wertvollen Menschen soll man nur von der Liebe reden, damit das Gespräch nicht zum Fleissknäuel wird.

Aus: Briefe und Bilder. – Die Aktion vom 18. Oktober 1913 (Jg. 3, Nr. 42. Spalte 992–994).

* * *

Lieber Bruder, Ich sende Dir die Bilder der zwei abendländischen Dichter, die Mir wert sind. Den Dichter Richard Dehmel werde ich zu Meiner Krönung den Kalifenstem, den Dichter Franz Werfel, die goldene Rose überreichen lassen. Der venezianische, österreichische Cardinal weilt seit einigen Tagen in meiner Stadt Theben. Seine milden, blauen Augen sind zwei Sehenswürdigkeiten. Abigail.

Aus: Briefe und Bilder. – Die Aktion vom 21. Februar 1914 (Jg. 4, Nr. 8. Spalte 170 f.).

* * *

Vor dem Hügel stehst Du zwischen Meinem Volk: Ich halte die Krönungsrede. Meine lauschenden Menschen versinken um Mich; Du aber wächst, eine Welt so groß und hoch, und erstickst Mein Wort. O, Ich weiß wie Dich dieser Tag beunruhigt, aber darum sende Mir doch unbekümmerte Zeichen. Ich malte Dein stolzes, feines Rubenangesicht neben dem Meinen auf die Stadtfahne. Die weht von allen Dächern zum Willkommen. Mein Halbbruder Mein!

Aus: Der Malik. – Der Brenner vom 1. Juli 1914 (Jg. 4, H. 19. S. 852–862).

* * *

Der östreichische Kardinal warnte dann einige Male vergebens den Malik in seiner Sorge um ihn. Aber Abigail Jussuf antwortete dem Kardinal, indem er ihm die wundervolle Geschichte David und Jonathans in alttestamentarischen Buchstaben aufzeichnete, die aussahen wie lauter Harfen.

Aus: Der Malik (dem blauen Reiter Franz Marc). – Neue Jugend vom Juli 1916. (Jg. 1, H. 7. S. 130 f.)

* * *

Ich zeichnete ihn, wie ich ihn in der Erinnerung mit mir nach Hause nahm, vor einigen Jahren aus seinem Vortrag: »Dichtender Waldmensch, unbändiger Forstfürst!« Vorsintflutliche Verstiere sind seine Gedichte aus Harz und Mark und Rinde.

Aus: Richard Dehmel. – Neue Blätter (Folge 3 [1913], H. 5. S. 5–9).

* * *

Über die Namen der Wildväter, die in heidnischen Zeichen und Bildern geprägt sind in Tschandraguptas Fleisch, fließt Schlômes geweihte Süßigkeit, über seine goldenen Lenden hinab, wie rosenfarbener Honigseim.

Aus: Der Prinz von Theben (1914).

* * *

Ich küßte ihm die Kniee, ich die Prinzessin von Bagdad – – – blutige Zeichen hinterließen meine Küsse.

Aus: Der Prinz von Theben (1914).

* * *

Ramsenid von Gibon, der Nachbar Mareia-Irs, kläffte wie eine feige Hündin die Wege seines Palastgartens entlang, ohne aber dem Vizemalik Daniel zur Hilfe zu eilen. Um Mitternacht schlich der schwarze Knecht des Maliks mit einem Brief in hebräischer Harfenschrift über die golddurchäderten Steinstufen des kaiserlichen Hauses und erreichte auf Händen und Füßen das Zelt des Fürsten.

Aus: Der Malik (1919).

* * *

Ich entzücke mich wie keine Zweite über alles, was wächst auf der Erde, und sammle die Eicheln und Kastanien und Beeren, alle die blühenden Spielsachen, auf den Wegen und bewahre den Grashalm vor der Brutalität des Trittes. Das Wasser ist mein Spielgefährte, mit seinen Muscheln und Tang. Aber zum Dichten und Zeichnen habe ich mich vor allen Dingen und von allen Dingen am nötigsten. Vergeblich harre ich auf mich, auf meinen Morgen. Welche Liebe wird über mein Herz scheinen und mir die Blüte des Worts entlocken: die Dichtung.

Lange habe ich nichts mehr von den Weinbergen meines Lebens gepflückt, und doch atme ich denselben Atem. Hat die harte Zeit mein Herz asphaltiert oder blies realer Hauch ihre Sonne aus? Tappe im Dunkeln.

Aus: Beitrag zu »Berlin und die Künstler. Eine Umfrage«. – Vossische Zeitung (Berlin) vom 16. April 1922 (Nr. 180 [Sonntags-Ausgabe], 1. Beilage).

* * *

Ich zählte zwei Jahre. Im vierten lernte ich zum Zeitvertreib von der Gouvernante schreiben. Jedem Buchstaben malte ich ein Tuch um den Hals, da er fror, es war im Winter. Fünfjährig dichtete ich meine besten Gedichte; meine Mutter fand immer die bekritzelten Papierflocken, die mir aus meinem Kleidertäschchen beim Herausholen von Lieblingsknöpfen meiner Knopfsammlung entkamen. Die rettete mich vor meinen kleinen Selbstmord. Ich hatte mich bis dahin so gelangweilt und ich erinnere mich, als ich entschlossen auf den Turm unseres Hauses kletterte, von dem man über die Stadt Elberfeld hinweg noch hinter dem Sauerländischen Gebirge bei lichtem Wetter den Rhein fließen sehen konnte und auf die Menschen herabschrie: »Ich langweile mich so!« und erst als die vielen vielerlei großen und kleinen blauen, grünen, lila, roten, gelben, weißen Knöpfe ankamen aus den Knopffabriken meiner Heimat, mit der mich meine teure Mutter überraschte, die meine teure Mutter für mich zum Spielen bestellt hatte, milderte sich beträchtlich mein Übel. Ich legte Knopf an Knopf, je vier oder fünf, ebenmäßige Reihen in Zwischenräumen auf den großen Tisch und führte dann mein klein Fingerchen über die Knopfreihen der abgeteilten Knopfstrophen. Wenn ich dann durch die Unregelmäßigkeit der Knopfgrößen mit der Fingerspitze stolperte oder gar mit dem ganzen Finger abglitt, schrie ich laut auf, genau wie ich mich heute körperlich verletzt fühle, durch einen Vokal oder Konsonanten, der Störungen im Maß oder Gehör undefiniert verursacht. Aber einer der herrlichsten Knöpfe durfte überall liegen, wo er wollte; er war aus Jett, besäet mit goldenen Sternlein und ich staunte ihn an. Er war das Himmelreich meiner Knöpfe und hieß: Josef von Ägypten. So oft neckt man mich mit einem Ausdruck, der sich immer wiederhole in meinen Gedichten. Es ist wahrscheinlich der sternbesäete Knopf.

Aus: Ich räume auf! (1925).

* * *

Welche Hände blättern in meinem kostbaren Bilderbuch Theben? Beugst du dich über seine Gedichte, seine Zeichnungen? Oder stieren dreiste Augen meine Heiligenbilder an und plappern genießende Lippen meine Feiertagsgedichte her? Es ist Mode, auch kostbare Bücher im Salon auf Marmortischchen liegen zu haben. Das weiß der Verleger und denkt an seinen Vorteil. Mein Buch »Theben«, es ist meine Mutter, mein Vater, mein Kind, mein Bruder, meine Schwester, meine Spielgefahrtin und mein Versöhnungstag, meines Herzens Synagoge Abendmahl.

Aus: Ich räume auf! (1925).

* * *

Mit Allerleifurcht blickte ich durch den mysteriösen Bogen, dahinter ein altes Mütterchen, die Wäsche der Familie des Hauses wusch. Aber ich verwandelte die greise Wäscherin in einen Wunderrabbiner, von dem ich erst vor einigen Jahren ein Büchlein schrieb, in dem die Juden einen sicheren Palast Ihm bauten, dessen Kuppel Ihn schütze vor Ungemach. Vierteljahrhundert gährte diese Dichtung in meinem Herzen, wurde ein Weinberg, alter, spanischer Wein, sternenjährige Judenrebe. Mit der Kunst ist es nämlich wie mit dem Rebensaft. Je länger sie im Gewölbe des Herzens, im Schlauch der Ader ruht, desto tiefer und erfüllter ihre Blume sich entfaltet. Meiner teuren Mutter, die ich, seit sich mir das Bogenfenster offenbarte, abends auf dem Weg zum Schlafengehen bange zu umklammern pflegte, erzählte ich mit großaufgetanen Augen das Geheimnis des erleuchteten Glases. »Du bist eine Dichterin«, sagte meine Mutter.

Aus: Das erleuchtete Fenster. – Berliner Tageblatt vom 2. Januar 1926 (Jg. 55, Nr. 3 [Abend-Ausgabe]).

* * *

Wie ein Goldgräber nach Gold gräbt, habe ich nach Gott gegraben und hoffe, wert zu sein, aus dem Judentum zu stammen. Ihm entströmte Gott: Christo Jesus, der die Welt krönte und zum Mahle lud. Aber sein Volk, das Judentum, über alle Völker liebte. Aus ihm erwählte er seine zwölf Jünger, die sein reines Blut in Krügen füllten, von dem man kaum nippen dürfte. Nach seinem Hinscheiden erschien er dem stärksten Manne Israels und säete Weizen in sein Herz. Saulus war ein Teppichhändler und verfolgte Christo Jesus. Doch er war ein künstlerischer Mensch, gar ein Künstler, da noch heute die Teppiche im Morgenlande herrliche gestickte Gemälde sind und herabhängen von Balkonen.

Aus: Beitrag zu »Dichtung und Christentum«. – Ostwart-Jahrbuch. Hg. von Viktor Kubczak. Breslau: Verlag des Bühnenvolksbundes, 1926. S. 162 f.

* * *

Wie ich zum Zeichnen kam.

Wahrscheinlich so: meinen Buchstaben ging die Blüte auf – über Nacht; oder besser gesagt: über die Nacht der Hand. Man weiß eben nicht – in der Dunkelheit des Wunders.

Blicke ich über einen Grasplatz wie über einen runden Bogen voll grüner Buchstaben oder über einen herbstlichen Garten, rauschendem Schreiben der Erdhand, der Urkunde Gottes, so löst sich das Rätsel. – Wie ich zum Zeichnen kam? Ganz genau wie das Laub sich nach der Blume sehnt, so zaubert die Sehnsucht meiner lebendigen Buchstaben das Bild in allen Farben hervor. Nicht zu erzwingen … Manch einer aber warte nur vertrauend auf den Mai seiner Schrift.

Berliner Tageblatt vom 15. Januar 1927 (Jg. 56, Nr. 24 [Morgen-Ausgabe], 1. Beiblatt).

* * *

Er kann malen – der Stanislas Stückgold! Der Ursprung seiner Blumen: Hochadel. Ich nannte ihn schon früher den Grossgärtner der Maler. Er züchtet die Blume im Rahmen. Wie sehr bewunderte der blaue Reiter, unser unvergleichlicher Maler Franz Marc, die üppige Pracht seiner Georginenfelder, ja aus einer einzigen träumenden Georgine zaubert Stückgold die ganze Spezies hervor. Ein magischer Blumenmaler, er, seine Rosen und Lilien duften. Ein letzter Beweis, da er der Farbe Lebendigkeit einatmet. Der Keim des Odems vermischt sich schon in der Hand des begnadeten Malers mit dem Blau der Palette. Diese Gnade trennt eben den Künstler vom Dilettanten. Wahres Bildnis birgt Wesenheit, hinterlässt Spur dem Beschauer.

Aus: Stanislas Stückgold. – Berliner Tageblatt vom 9. Februar 1929 (Jg. 58, Nr. 69 [Abend-Ausgabe]).

* * *

Außerdem dichtete ich fünfzehn Bücher und illustrierte sie. Auf dem Einband meines Schauspiels »Die Wupper« konterfeite ich mich selbst aus der Vogelperspektive – damit mich niemand erkennt.

Aus: Beitrag zu »Die moderne Dramatikerin. Sieben Kurz-Biographien«. – Funk-Stunde (Berlin) vom 14. Februar 1930 (Nr. 7. S. 195).

* * *

Meiner Mutter Handschrift war tropisch, den Buchstaben ging die Blüte auf.

Aus: Im Rosenholzkästchen. – Berliner Börsen-Courier vom 1. Mai 1932 (Jg. 64, Nr. 203 [Expreß-Morgen-Ausgabe], 2. Beilage. S. 9).

* * *

Eigentlich war Monsieur Golbert mein Gouverneur, eigens für mich auf der Welt, engagiert von seinem Freund, meinem vielbeschäftigten Mann. Schon in der Frühe warteten auf ihn die Patienten. Neben seinem Sprechzimmer standen wir beide vor unseren großen Staffeleien und ich namentlich mußte ochsen. Immer wieder dieselbe Nase, immer wieder denselben Mund und die langen, manchmal abstehenden Ohren »noch einmal zeichnen!« Das Modell empfand schon Mitleid mit mir, es kam ihm ein leises Rühren an. Dann warnte Monsieur Golbert – ohne sich weiter zu erregen – die modellsitzende Frau oder den greisen Mann im Schneebarte, sich nicht in seine Methoden einzumischen. Aber des öftern endete die Malstunde zwischen uns beiden mit einer Katastrophe. Dann öffnete sich die Wartezimmertür des Arztes ob der Störung, und wir stoben auseinander. Ich sei ein ebenso reißender, wie aufreizender Mensch und noch undankbar obendrein! Einmal brachte er zur Stunde einen müden Weltwanderer mit. Er habe ihn aufgefischt am Rand der Spree und beinahe wäre er ertrunken. Wir bewirteten ihn zunächst und begannen ihn dann zu porträtieren.

Aus: Der achtzigjährige Maler Simson Goldberg. – Jüdische Presszentrale Zürich vom 17. Mai 1935 (Jg. 18, Nr. 843. S. 17).

* * *

Es weiß der Araber und der arabische Jude nichts vom Einbruch und seinem Diebstahl. Ueber seinem Balkon pflegt der Haremsbesitzer einen Teppich, fast bis zum Boden des Wegs auszubreiten, zur Kenntnisnahme – seiner Abwesenheit. Dieses mit kostbaren Arabeskenzeichen gewebte Schreiben an den Freund verpflichtet diesen, des abwesenden Freundes Hab und Gut zu schützen, vor allem seine Frauen in respektvoller Distanz zu betreuen.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Mein Jaguar war eben im oberen, namentlich im unteren Teil Jerusalems der – Hahn im Korbe. Jeder verliebte sich in meine gescheckte Mütze auf dem Kopf, sah in ihr – nach Raubtierart beschriebenes Fell. Manche ihrer Zeichen ähnelten zum Verwechseln, ja, dem ältesten Hieroglyphen, konstatierte der Rektor Hugo Bergmann und mit ihm der Präsident Magnes der Jerusalemer Universität. Wer mag wissen, dachte ich sehr erschrocken, was ich unbewußt alles prophezeite und noch prophezeien werde – indirekt mit der Wildkatze auf dem Haupt.

Ein bißchen übertrieben berichtet mag den Leser meine Jagdgeschichte wohl anmuten, aber – welche Jagdgeschichte beruht auf voller Wahrheit, bitte!

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Schlage ich meiner Mama Poesiealbum auf und betrachte der Worte südliche Buchstaben, Gedichte aus seltenen holden Knospen und seidigen Blättern geschrieben, weiß ich, »sie« war die Dichterin und ich nur die Sagerin ihrer reinen schwärmerischen Gedanken. Ich besuchte noch nicht die Schule, und der häusliche Unterricht bedeutete mir eine Spielerei; aber eine – Belohnung, saßen wir beide, meine allerbeste Freundin, meine junge schöne Mama und ich nebeneinander beisammen am Rosenholztisch und dichteten. Ach sie bewunderte mich unausgesetzt; ich war so stolz, vertraute ihrem Urteil und es gelang mir der schwierigste Vers, da ich meine Dichtung in ihrem Schoß aufbaute.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Ich bin nun wieder ein volles Jahr in Europa. Jerusalem und sein Land taucht lächelnd auf aus meiner Erinnerung und belebt mich mächtig. Wie die Nachkur einer Kur. Meine beiden Begleiterinnen, die Dichtung und die Malerei, beginnen die wohltätige Folge der Heiligen Stadt zu fühlen. Ausgeruht, erschließt sich die Zeile meines Verses und blüht. Gott ließ mir Zeit und Weile. Auch der Mensch sollte, nach Gottes Beispiel, der Kunst Zeit lassen, vor allem aber – der Künstler sich selbst! Der sich verantwortlich fühlt für seine Gaben. Kunst ist Wein. Der will gären, sich filtrieren; je länger der kostbare Most im Herzen des träumenden, schäumenden Künstlers ruht, desto unvergleichbar süßer der Dichtung Blume.

Man lasse mir Zeit! Kunst ist Wein. Nicht vom Balkon meines jerusalemitischen Gasthauses zeichnete ich am Offenbarungsmorgen die ehrwürdigen Chassidimpriester, zur Klagemauer pilgernd; erst heimgekehrt in Europa. Schneebedeckte Berge, lauter Rigis, erheben sich hinter dem grünenden Wasser, aber in meinem Herzen überragt sie des Hebräerlandes erzalter Fels. Und ich vernehme durch das Klingen fröhlicher Jodlerstimmen himmlisch die lieben Kolonisten, aus ihrem Emek kommend, singen … Jerusalem weint vor Glück.

Auch die anderen Bilder meines Buches zeichnete ich nicht an Ort und heiliger Stelle, aber am Tisch vor meines Zürcher Raums kleinem Fensterchen, doch – mit morgenländischen Augen. Ich war im Bibellande, das nicht von dieser Welt!

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Als Kind erlernte ich instinktiv zu lesen die Harfenschrift unserer ewigen Laute: Hebräisch! Hörte im Traum Joseph sprechen.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Schwerbrausend oder streichelnd möchte die Kunst fließen in des Beschauers Herz. Dem Künstler ist vererbt Ewigkeit; aus ihr holt er Materie, den Stoff seiner Schöpfungen, Zeit und Raum und Ewigkeitssubstanz: die Liebe! Denn er ist der Nachkomme der Liebe.

Der Künstler trägt die Zeit nicht zwischen zwei Deckel gelegt, bei sich an einer Kette; er richtet sich nach dem Zeiger des Universums, weiß darum immer, was die Urkuckucksuhr geschlagen! Und sein Nachbar täte gut, sich bei ihm zu erkundigen – ob noch Zeit. In Jerusalem vernimmt man tickend die Weltenuhr; ihr Zifferblatt leuchtet, liebreich zeigen ihre Zeiger immer noch auf heiligere Stunden, und am Mittag läutet es Frieden! Es rufen dich, immer dringender und vernehmbarer, Tempelglocken des Friedens.

Ich habe als Kind so oft Jerusalem gezeichnet und ein Verschen unter das Heiligenbildchen gedichtet. In späteren Jahren fand ich die Blätter zerknittert im Bodenraum in der Schublade meines Kindertischchens liegen. Eines Mittags stand das kleine Tischchen neben unserem großen Mittagstisch. Ich bekam auf ihn meine Speisen gestellt; und abwechselnd aßen mein Papa und ich von meinem »geheizten« Tellerchen. Aber jedesmal verbrannte er sich die Zunge und gab mir wieder mal die ganze Schuld. Es kommt mir alles in den Sinn zurück, was sich früher begeben und was ich erlebt, und auch die kleinen Bildchen, die ich malte, mit Reimen versehen. Ich langweilte mich immer, und die Malerei und ihr bunter Stift und die paar Wörtchen, die ich sammelte zum Gedichtchen, dienten mir eigentlich zum Zeitvertreib. Zeichnete und malte es auch sicherlich so stark in mir, wie heute an auserlesenen Tagen; vielleicht noch ursprünglicher und urkräftiger.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Auch einige meiner exotischen Bücher verteilte ich unter den Siddis der Post. Verwundert jedesmal erkannten sie diesen oder jenen – Juden, Araber und Aegypter in meinen Illustrationen; selbst der Medizinmann, der Indianer, an meinem Hofe, war dem Freimarkenbeamten in seinem Abteil schon in Theben begegnet; jedenfalls in einem der Cinema Jerusalems, dem Cinema Zion oder Eden auf der Filmseide. Ich traute mich gar nicht, zu gestehen, daß die Menschen meiner Bücher fast alle meiner Phantasie entsprungen – so – mit der Zeit in die Zeit. Vielleicht – ich auch – der Prinz Jussuf.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Ich äußerte mich schon ausführlich, warum ich im Hebräerland selbst nicht eine Zeile meines »Hebräerlandes« dichtete, noch eine Illustration zu zeichnen mir gelang. Sich eine künstlerische Perspektive zu schaffen im Lande selbst zwischen ihm und sich, verhindern höhere Willen aus uns unbekannten Gründen. Ja, sie nahmen mir schon im voraus alles vorweg! Den geringfügigsten Einfall, den ersten schimmernden Tropfen zum Vers, die noch kaum empfangene Idee zur Inspiration. Gelüstete mich ab und zu, den Rand einer Zeitung auch nur zu bekritzeln, entfiel der Stift meiner Hand. Es liegt ganz gewiß in Gottes Ratschlag, den Künstler verarmen zu lassen an Talent, sein Genie vorübergehend zu lähmen. Ja, es verblutet die letzte Ader seiner Schwärmerei, die Hauptsubstanz, aus der ein wahres Kunstwerk entsteht.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Helle Wolken, ja durchsichtige, ziehen auch wieder durch mein Gemüt; es zeigt sich mein Komet in meiner Schläfe. Ich beginne mein »Hebräerland« zu schreiben. Schon prangt sein Name auf der ersten Seite meines Manuskripts. Und auch Bilder entstehen, meine Dichtung zu schmücken, doch längst in der Schweiz arriviert. In ihrer schönsten Stadt Zürich! Die ehrwürdigen Chassidimpriester, zur Klagemauer schreitend. Und die lieben Kolonisten, am Schabbattabend in die Stadt Jerusalem pilgernd, und tags darauf heim in ihr Emek.

Aus: Das Hebräerland (1937).

* * *

Von der Lieblingsstadt Gottes, Jerusalem, verriet ich schon so viel in meinem Buch: »Das Hebräerland« und zeigte es auch auf meinen Illustrationen dem Leser. Ich könnte es nur wiederholen in Wort und Bildern, mein Gebet an die Heiligste Stadt.

Aus: Ich erzähle etwas von Palästina. – Jüdische Rundschau (Berlin) vom 5. November 1937 (Jg. 42, Nr. 88. S. 10 f.).

* * *

Auf meinen ersten Bildern in der Kindheit zeichnete ich dieselben Paläste und glänzende Häuser Schwarzachat und tönte sie mit lila Stiften an den Seiten oder unter einem besonderen Bogenfenster wie von einem lila Mond beschienen. Hold spielte die Phantasie und parallel der meinen – der Baumeister der phantastischen Stadt.

Aus: Ich erzähle etwas von Palästina. – Jüdische Rundschau (Berlin) vom 5. November 1937 (Jg. 42, Nr. 88. S. 10 f.).

* * *

Und auf der letzten Seite seines Buches: er selbst, der Maler Mopp. Auf den Zeichenbogen vor sich wie auf den weissen Tasten spielend, zeichnet er eine ernste Fuge. Er zerfliesst, – um sich ganz zu finden.

Mopp, (Max Oppenheimer) ein »musikalischer« Maler. Es beweisen seine mannigfachen unendlich liebreich gemalten Orchester-Streich- und Kammerspielkonzerte. Gerade wie er die Musik malt! Es sind Schöpfungen, dessen Farben ich – lausche. Es streiten sich die Zaubersaiten des Cello, mit den Violinen, um schliesslich versöhnend zu schluchzen; farbenschluchzende Töne hinschwingend zur Ewigkeit.

Aus: Mopp, ein »musikalischer« Maler. – Pariser Tageszeitung vom 3. September 1938 (Jg. 3, Nr. 780. S. 4).

* * *

Anmerkungen

[*] Die Auswahl folgt dem Text der »Kritischen Ausgabe« der »Werke und Briefe« Else Lasker-Schülers, die im Jüdischen Verlag (Frankfurt am Main) erscheint.